Bildjournalisten

News-Übersicht für Bildjournalisten

Drei Fotojournalismus-Events mit dem DJV in dieser Woche

Praxis-Tipps zur Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst per Webinar am 18. April, das DJV-Bildportal auf Besuch bei der PICTA-Bildagenturmesse in Berlin (ebenfalls am 18. April; ganztags) und am 19. April ein Webinar zum Thema...

Namensnennungen unverzichtbar

Die drei Tageszeitungen Serbske Nowiny, Mainpost und Landshuter Zeitung gehen in vorbildlicher Weise mit dem Recht von Fotografinnen und Fotografen auf Nennung ihres Namens um, fand der Deutsche Journalisten-Verband heraus.

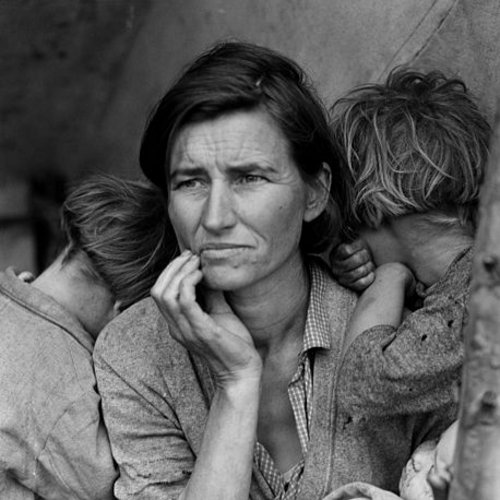

Aufstand der Authentischen

Künstlich erzeugte Fotos beim Wettbewerb der Stiftung World Press Photo? Kann gar nicht sein, will man meinen. Um ein Haar wäre es dazu gekommen.

Aufklärung gefordert

Der Deutsche Journalisten-Verband fordert von den großen internationalen Nachrichten- und Bildagenturen Aufklärung über den Verdacht, dass einige Freelancer vor dem Überfall der Hamas auf Israel informiert waren.

Politiker vor die Linse

Die bayerische Staatskanzlei gibt unter Markus Söder zehnmal soviel für Fotografen aus wie unter seinem Vorgänger Horst Seehofer. Gut für die Berufsfotografen. Das Vorbild von Robert Habeck macht in Bayern tatsächlich Schule....

Abbuchung für Juli 2023 ist korrekt trotz irreführender Empfängerangabe

Wilhelmshaven, 10. Juli 2023 (fw/KSK, hir/DJV). In den letzten Tagen ist es bei der Abbuchung der Versicherungsbeiträge und der monatlichen Vorauszahlungen/Künstlersozialabgabe durch die Postbank zu einer Textänderung gekommen,...

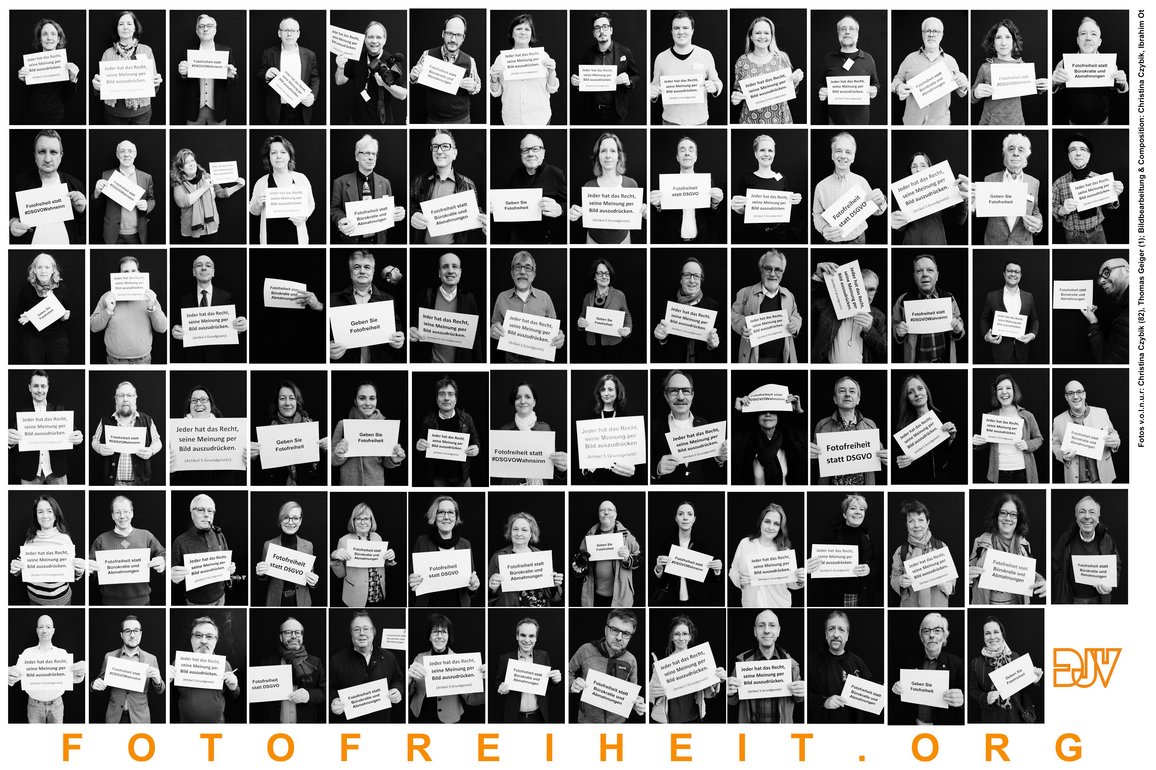

Fokus Bildjournalisten

Bildjournalisten sind im DJV

Rund 3.000 Bildjournalisten sind im DJV, als freie Bildournalisten und als angestellte Bildredakteure. Der DJV ist damit die größte deutsche Vereinigung im Fotojournalismus. Der DJV setzt sich nachhaltig dafür ein, dass Bildredakteure nach den allgemeinen Tarifverträgen für Redakteure eingestuft werden und ihre Rolle in den Redaktionen der Bedeutung der Bildsprache entsprechend wachsen muss. Für die freien Bildjournalisten führt der DJV Verhandlungen über Vergütungsregeln, Verbandsklagen gegen unangemessene Vertragsbedingungen von Verlage. Als Mitglied der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing entsendet der DJV Vertreter in die Kommissionssitzungen, die eine jährliche Übersicht der Bildhonorare herausgibt. Vertreter des DJV sind in den Gremien der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst aktiv.

Tipps für Bildjournalisten und andere Doks

DJV-Bildportal - Bilder von Kollegen für Kollegen

Rund 700.000 Bilder von über 50 DJV-Fotografen finden Sie im DJV-Bildportal. Das DJV-Bildportal wird von der DJV-Verlags- und Service-GmbH, der Tochtergesellschaft des DJV, betrieben. Die DJV-V&S setzt als technischen Dienstleister die confessMEDiA GmbH (Regensburg) ein.

Adressdatenbank Bildjournalisten - Selbstvermarktung

In der Adressdatenbank Bildjournalisten können sich fotografierende Journalisten eintragen, um sich besser zu vermarkten.

Freie Bildjournalisten und Bildredakteure auf Xing

Auf Xing hat der DJV eine Gruppe, in der sich freie Bildjournalisten und Bildredakteure treffen können.

Einfach bei Xing für die Gruppe Bildredaktion melden.

Fachausschuss Bildjournalisten

Im DJV-Fachausschuss Bildjournalisten sind Vertreter der DJV-Landesverbände aktiv. Sie alle sind als Bildjournalisten tätig.

... mehr

Ansprechpartner Bildjournalisten

DJV-Referat Bildjournalisten

Michael Hirschler

Telefon: +49 0228 2 01 72 18

Telefax: +49 0228 2 01 72 33

E-Mail: hir@djv.de

Sekretariat: Erika Hobe

Telefon: +49 0228 2 01 72 18

Telefax: +49 0228 2 01 72 33

E-Mail: hob@djv.de

Postanschrift

DJV-Referat Bildjournalisten

Bennauerstraße 60

53115 Bonn

Datenbank Bildjournalisten

Bildjournalisten aller Themenbereiche und Medien präsentieren sich in der DJV-Datenbank Bildjournalisten (www.djv-bild.de). Seit rund 15 Jahren stellt der DJV dieses übersichtliche Kompakt-Portfolio zur Verfügung, das gerne genutzt wird.

Aufzeichnungen von Webinaren (kostenlose und kostenpflichtige)

Interessantes für Bildjournalisten